Testinstrumente sortiert

Ansprechpartnerin

Gülay Karadere (Dipl.-Psych.)

Zuständigkeit: Open Test Archive

+49 (0)651 603419-194 (Di-Do vormittags)

guek@leibniz-psychology.org

Nachweise und Beschreibungen weiterer Testverfahren bei PubPsych

SESsAv-35

Skala zur Erfassung von Störungen durch suchthaftes Arbeitsverhalten

Kurzabstract

Die SESsAv-35 erfasst theoriegeleitet das suchthafte Arbeitsverhalten von Erwerbstätigen als spezifische Form der Verhaltenssucht im deutschsprachigen Raum. Neben den zentralen Suchtmerkmalen wie Craving, Kontrollverlust und psychosozialen Folgen erfasst die SESsAv erstmals die Facette Liking als wichtiges Merkmal der Sucht. Sie orientiert sich eng an den Kriterien für Verhaltenssüchte (ICD-11 & DSM-5) und legt für die Entstehung und Aufrechterhaltung des suchthaften Verhaltens das aktualisierte I-PACE Modell nach Brand et al. (2019) zugrunde. Die Merkmale des suchthaften Verhaltens werden mit 35 Items gemessen, die sich den drei Dimensionen enthusiastischer Arbeitsantrieb, Work-Life-Dysbalance und eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen zuweisen lassen. Reliabilität: Die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) liegt für die Gesamtskala bei α = .94 und für die Subskalen zwischen α = .87-.94. Validität: Aufgrund der testtheoretischen Konstruktion und in enger Orientierung an die Kriterien der Sucht (ICD-11) kann Inhaltsvalidität unterstellt werden. Die faktorielle Validität wurde mithilfe von explorativen Faktorenanalysen überprüft und mit einem guten Modellfit (Gesamtvarianz 54.55%) bestätigt. Es gibt erste Hinweise auf eine konvergente und divergente Validität. Hierzu wurden u.a. Korrelationsanalysen mit einem bestehenden Messinstrument für exzessives und zwanghaftes Arbeiten (DUWAS-10; Schaufeli et al., 2009) und dem Arbeitsengagement durchgeführt und hypothesenkonform bestätigt.

Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID). (2025). Open Test Archive: SESsAv-35. Skala zur Erfassung von Störungen durch suchthaftes Arbeitsverhalten. Verfügbar unter: https://www.testarchiv.eu/de/test/9009228

Zitierung

Klatte, S. J. (2025). SESsAv-35. Skala zur Erfassung von Störungen durch suchthaftes Arbeitsverhalten [Verfahrensdokumentation, Fragebogen, Auswertungsbogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID.

https://doi.org/10.23668/psycharchives.21203

Kurzinformationen

Kurzname SESsAv-35

Engl. Name Scale for assessing disorders caused by addictive work behavior

Autoren Klatte, S. J.

Erscheinungsjahr im Testarchiv 2025

Copyright/Lizenz Copyright Autorin; CC-BY-SA 4.0

Sprachversionen deu

Altersbereich Erwachsene (18+)

Itemzahl 35 Items

Subskalen (1) Enthusiastischer Arbeitsantrieb, (2) Work-Life-Dysbalance, (3) Eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen

Durchführungszeit ca. 5–7 Minuten

Auswertungsdauer Wenige Minuten (computergestützt).

Interne Konsistenz: Cronbachs Alpha = .87-.94.

Befunde zur Inhalts- und Konstruktvalidität.

Keine.

Anwendungsbereich Forschung

Diagnostische Zielsetzung

Im Gegensatz zu bestehenden Messinstrumenten erfasst die SESsAv theoriegeleitet das Phänomen des suchthaften Arbeitsverhaltens im deutschsprachigen Raum. Die Skala erhebt neben den zentralen Suchtmerkmalen wie Craving, Kontrollverlust und psychosoziale Folgen erstmals die Facette Liking. Ein weiterer Vorteil gegenüber bestehenden Messinstrumenten stellt die mögliche Einschätzung der Suchtphasen über die Konstellation der (drei) Dimensionen zueinander dar. Die SESsAv kann derzeit (Stand: August 2025) als dimensionales Verfahren im forschungsbezogenen Kontext eingesetzt werden.

Aufbau

Die SESsAv-35 besteht aus 35 Items, die den Subskalen (1) enthusiastischer Arbeitsantrieb, (2) Work-Life Dysbalance und (3) eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen zugeordnet werden. Die Subskalen werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala gemessen und der Ausprägungsgrad über den jeweiligen Mittelwert berechnet.

Grundlagen und Konstruktion

Die Grundlage der Skala bilden die Kriterien für Verhaltenssüchte (ICD-11 und DSM-5) sowie die neurobiologischen Mechanismen (insbesondere Liking und Craving) des aktualisierten I-PACE Modells (Brand et al., 2019; Brand et al.,2025). Die Konstruktion basiert auf der Klassischen Testtheorie (KTT). Die Skala wurde auf Item- und Skalenebene (explorative Faktorenanalysen) analysiert und die psychometrische Güte an über 600 Erwerbstätigen untersucht.

Empirische Prüfung und Gütekriterien

Reliabilität: Die internen Konsistenzen der Subskalen und der Gesamtskala erreichten Werte für Cronbachs Alpha von .88 bis .94.

Validität: Aufgrund der testtheoretischen Konstruktion und der empirischen Ergebnisse (Faktorenmodell) kann eine angemessene Inhaltsvalidität unterstellt werden. Für die Konstruktvalidität des Verfahrens sprechen theoriekonforme hohe Faktorladungen sowie hypothesenkonforme Korrelationsstärken mit Konstrukten des nomologischen Netzwerkes.

Normen: Es liegen noch keine Normwerte vor (Stand: August 2025).

Testkonzept

Theoretischer Hintergrund

Das Phänomen des suchthaften Arbeitsverhaltens ist unter dem Begriff Workaholism bekannt geworden und geht maßgeblich auf den amerikanischen Psychologen und Religionspädagogen Oates (1968, 1971) zurück. Suchthaftes Arbeitsverhalten (sAv) stellt ein sich selbstverstärkendes Verhaltensmuster dar und weist sowohl klinisch als auch auf Metaebene charakteristische Merkmale und Mechanismen einer Verhaltenssucht auf (Brand et al., 2020). Wenngleich das sAv bisher nicht als eigenständiges Störungsbild anerkannt ist, besteht unter Experten Einigkeit über die klinische Relevanz und die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und den Arbeitskontext (Andreassen, 2014; Clark et al., 2020; Griffiths et al., 2018; Poppelreuter, 2007). Im Zentrum des suchthaften Arbeitsverhaltens steht das Verlangen, sich der Arbeit zuzuwenden. Dieses wird anfangs von positiven Emotionen wie Freude ( Liking) begleitet und mündet über die Stadien der Priorisierung, Toleranzentwicklung und Dosissteigerung in einem Kontrollverlust über die Arbeitstätigkeit; erzwungene Pausen können dabei zu Entzugssymptomen führen. Die zunehmende Fixierung auf die Arbeit kann psychosoziale Konflikte und gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen (Heide, 2009; WHO, 2024). Doch erst das Zusammenspiel der einzelnen Facetten beschreibt eine suchthafte Ausprägung des Verhaltens. Die Symptomatik kann als Kontinuum vom adaptiven bis zum unkontrollierten suchthaften Arbeitsverhalten verstanden werden (Mentzel, 1979). Wenngleich das exzessive Arbeitsverhalten häufig als zentrales Symptom betrachtet wird, steht nicht die Tätigkeit an sich, sondern die damit verbundenen Erlebenszustände im Vordergrund. Die theoretische Fundierung des Konstrukts orientiert sich eng an den Kriterien für Verhaltenssüchte nach ICD-11 und DSM-5. Die nachfolgende Arbeitsdefinition fasst die Kriterien (Facetten) für das suchthafte Arbeitsverhalten zusammen:

- Starkes Verlangen (Craving), sich den größten Teil des Tages und der Freizeit (z. B. Feierabend, Wochenende, Urlaub) mit der Arbeit zu beschäftigen. Hierzu zählt auch die intensive gedankliche Beschäftigung mit oder die Kommunikation über die Arbeit.

- Kontrollverlust über den Arbeitsumfang (Beginn, Dauer, Häufigkeit, Ende und Kontext). Versuche, die Arbeitsmenge zu reduzieren, scheitern.

- Zunehmende Priorisierung des Lebens auf die Arbeit.

- Eine Erhöhung der Arbeitsmenge, um negative Zustände abzuwehren, entsprechend einer Dosissteigerung und Toleranzentwicklung.

- Reduktionen oder erzwungene Pausen führen zu Entzugserscheinungen (Unruhe, Anspannung, Nervosität, Aggressivität).

- Fortsetzung des Arbeitsverhaltens, obwohl sich bereits gesundheitliche Beschwerden oder psychosoziale Konflikte einstellen.

- Empfinden von Freude und Spaß an der Arbeit bzw. Erleben eines Hochgefühls oder eines rauschhaften Zustands (Liking).

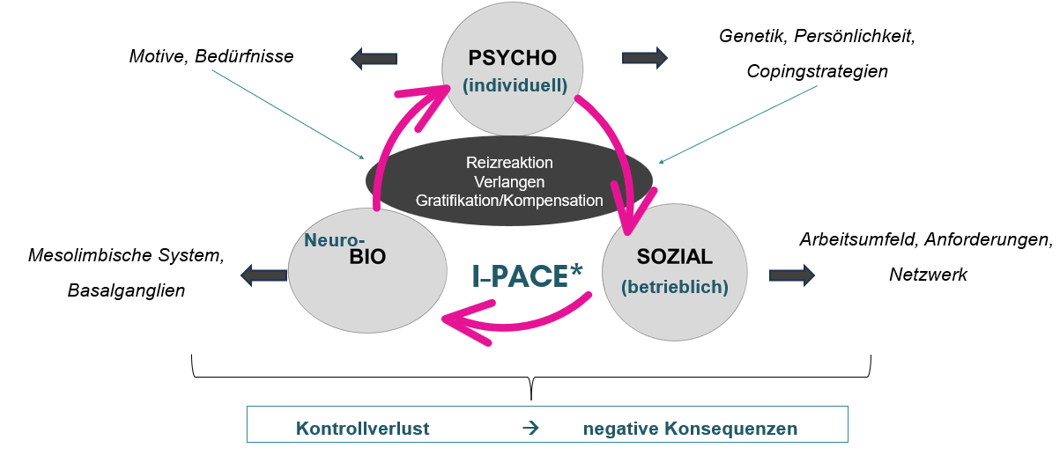

Das zugrundeliegende psychologische Modell ist eine Integration des aktualisierten I-PACE-Modells (Brand et al., 2019; Brand et al., 2025) und des biopsychosozialen Modells der Sucht (Egger, 2005). Beide Modelle berücksichtigen individuelle Persönlichkeitsmerkmale sowie die Beteiligung externer und interner Faktoren. Das I-PACE-Modell, eine Kombination bewährter neurobiologischer Modelle (u. a. Impaired Response Inhibition and Salience Attribution Modell [I-RISA;Goldstein & Volkow, 2011]; Incentive-Sensitization Theorie [Robinson & Berridge, 1993, 2008], Zwei-Prozess-Modell [Bechara, 2005]) erklärt darüber hinaus die dynamischen Wechselwirkungen der exekutiven Prozesse und verweist auf dysfunktionale Inhibitionsmechanismen bei Handlungsimpulsen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Integratives Modell des suchthaften Arbeitsverhaltens (I-PACE & biopsychosoziales Modell)

Anmerkung. Vereinfachte Darstellung in Anlehnung an Brand (2022), Brand et al. (2019) und Egger (2005).

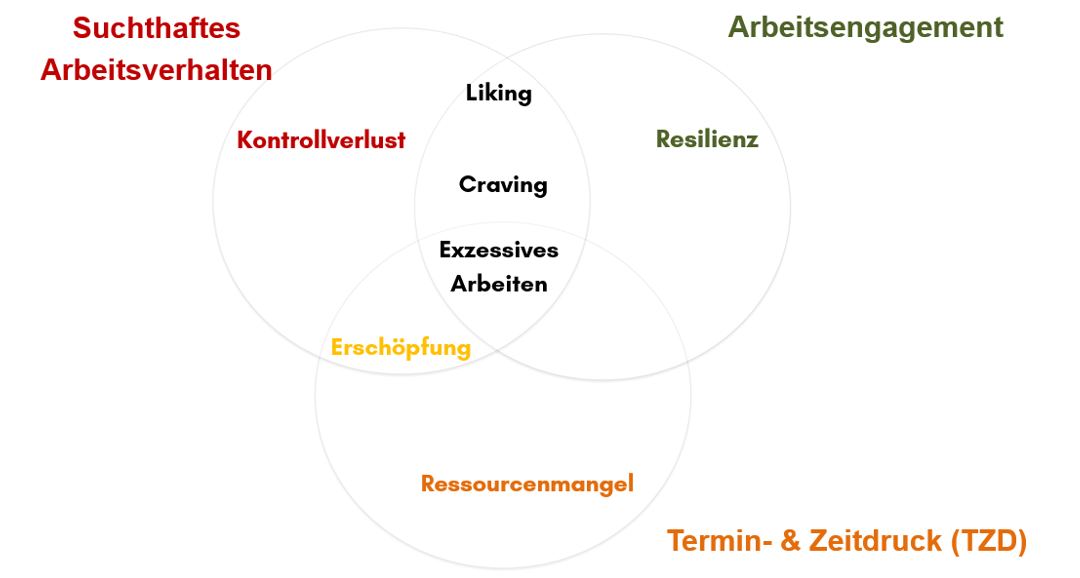

Das I-PACE Modell hebt die Rolle positiver und negativer Verstärkungsprozesse hervor (Brand, 2022). Aktuelle Studien betonen zudem die Bedeutung zukunftsorientierten Denkens (Desire Thinking) als Indikator für suchthaftes Arbeitsverhalten. Imaginationen wie „Wenn ich gleich arbeite, wird es mir besser gehen“ stellen eine maladaptive Copingstrategie zur Vermeidung negativer Affekte dar (Brand et al., 2025; Brandtner et al., 2021). Einschränkend ist anzumerken, dass das I-PACE-Modell primär für onlinebasierte Verhaltenssüchte entwickelt wurde. Zwar liegen für suchthaftes Arbeitsverhalten bislang keine neurobiologischen Nachweise vor, dennoch erscheint die Übertragbarkeit plausibel, da die gleichen Gehirnstrukturen bzw. Neurotransmitter bei Suchterkrankungen involviert sind (Brand et al., 2019; Pascoli et al., 2018). Neurobiologisch wird die Suchtentstehung und -aufrechterhaltung mit dem mesolimbischen System (ventrales tegmentales Areal (VTA), Nucleus Accumbens, Amygdala, Hippocampus und präfrontaler Kortex (PFC)) und den Basalganglien assoziiert (Robinson & Berridge, 2008, 2025). Das Verlangen (Craving) wird hauptsächlich dopaminerg im ersten Pfad vermittelt, während Liking, also der positive affektive Zustand, durch Opioid-Transmitter in den Basalganglien (ventrales Pallidum) verortet wird und unabhängig vom Dopamin wirkt. Sensibilisierungsprozesse erhöhen die Salienz suchtspezifischer Reize und begünstigen die repetitive Ausführung des Verhaltens – selbst wenn dieses subjektiv nicht mehr als belohnend wahrgenommen wird (Berridge & Robinson, 2016; Robinson & Berridge, 2025). Wenngleich die Entwicklung einer Sucht nicht linear verläuft, lassen sich dennoch Hilfskonstrukte wie das Früh- und Spätstadium heranziehen, um das Suchtverhalten zu beschreiben. Beachtenswert ist dabei die Veränderung der Komponenten Gratifikation und Kompensation: zwar lassen sich in beiden Phasen sowohl Belohnungs- als auch Entlastungsmechanismen finden, dennoch dominiert die Gratifikation in der Frühphase und die Kompensation in der Spätphase der Sucht (Brand et al., 2025). Es wird diskutiert, dass prädisponierende Persönlichkeitsfaktoren die Reizverarbeitung beeinflussen und die Entwicklung einer spezifischen Verhaltenssucht begünstigen (Brand et al., 2019). Im Kontext des suchthaften Arbeitsverhaltens könnte dies über eine starke Leistungsorientierung gefördert werden. Zu den betrieblichen Faktoren, die eine Entstehung des suchthaften Arbeitsverhaltens begünstigen, zählt ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und Belohnungen (Siegrist & Wahrendorf, 2016). Herrscht ein kontinuierliches Ungleichgewicht zwischen dem geleisteten Aufwand und der dafür erhaltenen Belohnung, führt dies zu psychosomatischen Beschwerden und Störungen und kann bei Personen mit einer Tendenz zur Verausgabung als ein Faktor für das suchthafte Arbeitsverhalten verstanden werden (Rademacher, 2017). Zur Abgrenzung ähnlicher Konstrukte im Arbeitskontext wurden insbesondere das Arbeitsengagement als internal motiviertes, aber positiv konnotiertes Phänomen (Schaufeli & Bakker, 2004) und der Termin- und Zeitdruck als externaler Grund für exzessives Arbeiten herangezogen. Abbildung 2 zeigt das nomologische Netzwerk des suchthaften Arbeitsverhaltens unter Berücksichtigung der gemeinsamen Facetten.

Abbildung 2

Nomologisches Netzwerk des suchthaften Arbeitsverhaltens (Klatte, 2025)

Die Überschneidung der Facetten Liking, Craving und exzessives Arbeiten verdeutlicht die Bedeutung der dahinterliegenden Motive für die Vielarbeiterei. Während das Arbeitsengagement die Freude am Arbeiten verkörpert und vermutlich durch die Facette der Resilienz einen Kontrollverlust und damit einhergehende Erschöpfungszustände verhindert (di Stefano & Gaudiino, 2019; Schaufeli et al., 2009), führt der external bedingte Termin- und Zeitdruck ebenfalls zur Erschöpfung, aber nicht zum Kontrollverlust. Gleichwohl schließt das Vorliegen des einen Phänomens das andere nicht aus: Beide Phänomene können zeitgleich bestehen. Klinisch betrachtet hebt sich das Störungsbild des suchthaften Arbeitsverhaltens durch ein starkes, unkontrollierbares Verlangen ab, das zu einem ausgeprägten Leidensdruck oder funktioneller Beeinträchtigung führt und über mindestens zwölf Monate hinweg an den meisten Tagen bestehen sollte.

Testaufbau

Die SESsAv-35 besteht aus 35 Items, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = „trifft vollkommen zu“) gemessen werden. Die Antwortoptionen sind verbalisiert, eine Ausweichoption (keine Angabe) ist nicht vorgesehen. Analog zu den Symptomen einer Verhaltenssucht wurden die Items unter den typischen Kriterien einer Sucht subsumiert und faktorenanalytisch überprüft. Daraus ergaben sich drei theoriekonforme Subskalen, die die Dimensionen einer Sucht inhaltlich gut abbilden und für die Bestimmung des Phasenverlaufs geeignet sind:

(1) Die Subskala enthusiastischer Antrieb (kurz: Antrieb) ist gekennzeichnet durch große Freude am Arbeiten und das starke Verlangen nach arbeitsbezogenen Tätigkeiten. Hohe Ausprägungen finden sich insbesondere in der Frühphase der Sucht.

Facetten:

(L) Liking (5 Items)

(C) Craving (4 Items)

(2) Die Subskala Work-Life-Dysbalance (kurz: Work-Life) ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Priorisierung und Zentrierung des täglichen Lebens auf die Arbeit. Arbeitszeiten werden immer weiter ausgedehnt, um ein befriedigendes Gefühl zu erlangen. Erzwungene Pausen führen zu aversiven Gefühlen, die mit Entzugserscheinungen vereinbar sind. Durch die Fixierung auf die Arbeit stellen sich mit der Zeit psychosoziale Konflikte ein.

Facetten:

(A) Arbeitszeiterhöhung (4 Items)

(P) Priorisierung (4 Items)

(E) Entzugserscheinungen (5 Items)

(Sp) Psychosoziale Konflikte (Störungen) (4 Items) (Sp = Störungen, psychisch)

(3) Die Subskala eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen (kurz: Kontrolle) ist gekennzeichnet durch fehlende Inhibitionsmechanismen. Es kommt zum typischen Kontrollverlust über die Beschäftigung mit arbeitsbezogenen Themen und führt in der Folge zu Gesundheitsbeschwerden.

Facetten:

(K) Kontrollverlust (5 Items)

(Sg) Gesundheitliche Störungen (4 Items) (Sg = Störungen, gesundheitlich (physisch)

Die Skala ist als Online-Test zur Selbstauskunft konzipiert, kann aber zielgruppenabhängig als Paper-Pencil-Test angeboten werden.

Auswertungsmodus

Auf Facettenebene kann zunächst ein Mittelwert gebildet werden, um die Ausprägungen der acht Facetten deskriptiv zu beschreiben. Das inverse Item L06 (Skala Antrieb) muss vor der Testauswertung recodiert werden. Die einzelnen Facettenausprägungen geben allerdings für sich betrachtet noch keine Hinweise auf das sAv. Daher wird für alle drei Dimensionen (Antrieb, Work-Life, Kontrolle) ein separater Mittelwert gebildet. Die Mittelwerte der Subskalen spiegeln den Ausprägungsgrad der jeweiligen Symptomatik wider. Es wird angeraten, die Items der Skala als Pflichtfelder zu konzipieren, um den Umgang mit missing values zu vermeiden. Sollte dies aus eigener Abwägung heraus nicht möglich sein, ist der Umgang mit fehlenden Werten zu dokumentieren.

Pro Item können mindestens 1 bzw. maximal 5 Punkte vergeben werden (Antwortoptionen: 1 = „trifft gar nicht zu“, 2 = „trifft eher nicht zu“, 3 = „trifft teilweise zu“, 4 = „trifft eher zu“, 5 = „trifft vollkommen zu“).

Zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt der Skala ist lediglich eine dimensionale Aussage (höhere oder niedrigere Ausprägung des suchthaften Arbeitsverhaltens) möglich. Theoretisch ist zwar die Bildung eines Gesamtwertes für die Skala zulässig, dennoch sollten die Subskalen zunächst einzeln ausgewertet und betrachtet werden. Gerade die Facette Liking (Subskala enthusiastischer Antrieb) nimmt vermutlich im Zeitverlauf eines suchthaften Arbeitsverhaltens ab, währenddessen die Work-Life-Dysbalance und der Kontrollverlust steigen. Möglicherweise kommt es dadurch im späteren Suchtverlauf zu einer Trennung der Facetten Liking und Craving bzw. zu einer hoch negativen Korrelation beider Facetten. Eine faktorenanalytische Überprüfung ist empfehlenswert. Bezüglich der Verwendung des Gesamtwertes der Skala sollten die Items der Facette Liking in diesem Falle umgepolt werden. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass das Kriterium des Kontrollverlusts obligatorisch für das Vorliegen einer Verhaltenssucht ist. Da derzeit noch keine kriteriumsorientierten Cut-off-Werte vorliegen, gibt die folgende Tabelle 1 einen theoretischen Interpretationshinweis zu möglichen Subskalen-Konstellationen.

Tabelle 1

Interpretationshinweise hinsichtlich der Subskalen-Konstellation zueinander (Klatte, 2025)

| Antrieb | Work-Life Dysbalance | eingeschränkte Kontrolle | Interpretation |

|---|---|---|---|

| Hoch | Hoch | Hoch | Unplausible Konstellation |

| Hoch | Hoch | Niedrig | Hinweis auf kritische Phase sAv |

| Hoch | Niedrig | Hoch | Hinweis auf kritische Phase sAv |

| Hoch | Niedrig | Niedrig | Arbeitsengagement oder Hinweis auf Frühphase sAv |

| Niedrig | Hoch | Hoch | Hinweis auf Spätphase sAv |

| Niedrig | Hoch | Niedrig | Termin- & Zeitdruck oder Hinweis auf kritische Phase sAv |

| Niedrig | Niedrig | Hoch | Kein Hinweis auf sAv |

| Niedrig | Niedrig | Niedrig | Kein Hinweis auf sAv |

Anmerkung. Antrieb wird im späteren Verlauf möglicherweise nur noch repräsentiert von der Facette Liking.

Die Tabelle dient der Verdeutlichung prototypischer Konstellationen anhand extremer Dimensionsausprägungen (hoch vs. niedrig), da nur diese klar unterscheidbare Muster im Sinne des Konstrukts „suchthaftes Arbeitsverhalten“ abbilden. Mittlere Ausprägungswerte wurden daher bewusst nicht mit in die Interpretationsmatrix aufgenommen. Eine Deutung mittlerer Ausprägungswerte ist lediglich unter Hinzunahme weiterer diagnostischer Verfahren (z. B. klinisches Interview, Fremdbeurteilung) oder im Entwicklungsverlauf sinnvoll; etwa um zu prüfen, wie sich die Ausprägungswerte über den Zeitverlauf verändern.

Auswertungshilfen

Die Auswertung kann sowohl manuell, als auch mithilfe spezifischer Statistiksoftware durchgeführt werden. Aufgrund des Entwicklungsstadiums der SESsAv-35 stehen bislang keine Cut-off-Werte oder Normen zur Verfügung. Auswertungs- und Interpretationshinweise finden sich in der vorliegenden Verfahrensdokumentation.

Auswertungszeit

Bei computergestützter Auswertung beträgt die Auswertungszeit wenige Minuten; bei manueller Auswertungsmethode je nach Stichprobengröße entsprechend länger.

Itembeispiele

Item L02 Facette Liking: „Zu arbeiten kann mich in ein richtiges Hochgefühl versetzen.“

Item C04 Facette Craving: „Ich verspüre ein starkes Verlangen, zu arbeiten oder mich mit Arbeitsthemen zu beschäftigen.“

Item K05 Facette Kontrollverlust: „Ich habe bereits vergeblich versucht, meine Arbeitszeiten oder meine gedankliche Beschäftigung mit der Arbeit zu reduzieren.“

Item S07 Facette gesundheitliche Beschwerden: „Ich habe das Gefühl, dass meine starke Beschäftigung mit der Arbeit gesundheitliche oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten mit sich bringt.“

Items

Nachfolgend werden die Items pro Dimension aufgeführt:

Subskala enthusiastischer Arbeitsantrieb (9 Items, Facetten: C = Craving, L = Liking)

C02 Ich arbeite weit mehr, als es aufgrund externer Anforderungen (z.B. finanzieller, vertraglicher oder betrieblicher Natur) erforderlich wäre.

C04 Ich verspüre ein starkes Verlangen zu arbeiten oder mich mit Arbeitsthemen zu beschäftigen.

C06 Ich achte darauf, dass ich immer etwas arbeitsbezogenes zu erledigen habe.

C08 Ich kann es oft gar nicht abwarten, mit der Arbeit zu beginnen.

L01 Es bereitet mir große Freude zu arbeiten oder mich mit meiner Arbeit zu beschäftigen.

L02 Zu arbeiten kann mich in ein richtiges Hochgefühl versetzen.

L03 Manchmal fühle ich mich nahezu berauscht, wenn ich arbeite.

L04 Oftmals suche ich mir Arbeit, damit ich gute Laune bekomme.

L06 Richtigen Spaß an der Arbeit verspüre ich selten. (umgepolt)

Subskala Work-Life Dysbalance (17 Items, Facetten: A = Arbeitszeiterhöhung, E = Entzugserscheinungen, P = Priorisierung, Sp = Psychosoziale Konflikte)

A01 Ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr arbeiten muss, damit sich ein befriedigendes Gefühl einstellt.

A03 Dieselbe Menge an Zeit, die ich früher in die Arbeit investiert habe, ist nicht ausreichend, um mich gut zu fühlen.

A04 Ich versuche meine Arbeitszeiten oder Zeiten, in denen ich mich mit Arbeit beschäftigen kann, stets auszuweiten.

A05 Ich stehe oft früher auf, damit ich länger arbeiten kann, obwohl ich nicht im Zeitverzug mit meiner Arbeit bin.

E01 Wenn ich nicht arbeite, verspüre ich eine starke Anspannung und Unruhe in mir.

E02 Ich ärgere mich oder werde wütend, wenn mich etwas davon abhält zu arbeiten.

E04 Ich fühle mich innerlich leer oder deprimiert, wenn ich nicht arbeite.

E05 Wenn es mir schlecht geht, versuche ich mich mit Arbeit abzulenken.

E07 In meiner Freizeit arbeite ich manchmal heimlich weiter.

P01 Eigentlich bin ich lieber bei der Arbeit, als mich mit Partner:in, Freund:innen oder meiner Familie zu treffen.

P02 Ich treffe mich lieber mit Leuten, wenn ich weiß, dass ich mit ihnen über arbeitsbezogene Themen reden kann.

P05 Ich bin in meiner Freizeit gedanklich mehr mit meiner Arbeit oder mit arbeitsbezogenen Themen beschäftigt als mit anderen Dingen.

P07 Es gibt für mich kaum ein anderes Thema, das mich genauso interessiert wie meine Arbeit.

S01 Ich habe kaum noch Kontakt zu meinen Freunden, weil ich so viel arbeite.

S03 Meine Gesprächspartner:innen werfen mir oft vor, nicht zuzuhören, da ich gedanklich bei der Arbeit bin.

S09 Ich denke, Kollegen:innen und Bekannte reduzieren den persönlichen Kontakt mit mir, weil sich Gespräche mit mir immer um die Arbeit drehen.

S12 Meine Partner:in, Freund:innen oder Familie vermeiden inzwischen Gespräche mit mir, weil ich zu viel über die Arbeit rede.

Subskala eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen (9 Items, Facetten: K = Kontrollverlust, Sg = Gesundheitliche Störungen)

K01 Ich arbeite meistens viel länger, als ich mir ursprünglich vorgenommen habe.

K03 Ich sage mir bei der Arbeit oftmals „nur noch ein paar Minuten, dann mache ich Feierabend“ und arbeite dann doch noch viel länger weiter.

K04 Ich habe oft das Gefühl, dass ich meine Arbeitszeit nicht mehr kontrollieren kann.

K05 Ich habe bereits vergeblich versucht, meine Arbeitszeiten oder meine gedankliche Beschäftigung mit der Arbeit zu reduzieren.

K07 Ich arbeite auch dann noch weiter, wenn ich Feierabend machen könnte.

S04 Ich habe schon öfter gesundheitliche Beschwerden ignoriert, damit ich weiterarbeiten kann.

S05 Ich habe schon mal eine Erkrankung nicht rechtzeitig behandeln lassen, weil ich weitergearbeitet habe.

S06 Ich arbeite auch dann weiter, wenn ich von der Arbeit schon müde und erschöpft bin, obwohl dies eigentlich nicht notwendig wäre.

S07 Ich habe das Gefühl, dass meine starke Beschäftigung mit der Arbeit gesundheitliche oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten mit sich bringt.

Tabelle 2 zeigt die Itemkennwerte pro Dimension (rit), Itemschwierigkeiten (pi) sowie die Kommunalitäten (h2) und Faktorladungen pro Subskala (λ).

Tabelle 2

Itemkennwerte (Klatte, 2025)

| Skala / Item | rit | pi | h2 | λ |

|---|---|---|---|---|

| Dimension Arbeitsantrieb (9 Items) | ||||

| C02 | .53 | .52 | .49 | .50 |

| C04 | .77 | .60 | .66 | .79 |

| C06 | .56 | .43 | .34 | .47 |

| C08 | .65 | .28 | .60 | .53 |

| L01 | .67 | .71 | .60 | .79 |

| L02 | .74 | .60 | .65 | .79 |

| L03 | .68 | .35 | .52 | .63 |

| L04 | .60 | .35 | .42 | .48 |

| L06 | .46 | .25 | .46 | .67 |

| Dimension Work-Life Dysbalance (17 Items) | ||||

| A01 | .69 | .19 | .51 | .60 |

| A03 | .65 | .18 | .46 | .60 |

| A04 | .62 | .19 | .44 | .59 |

| A05 | .64 | .16 | .45 | .55 |

| E01 | .69 | .18 | .52 | .58 |

| E02 | .73 | .15 | .55 | .68 |

| E04 | .69 | .13 | .51 | .72 |

| E05 | .58 | .23 | .38 | .53 |

| E07 | .73 | .13 | .59 | .59 |

| P01 | .59 | .14 | .45 | .68 |

| P02 | .68 | .19 | .51 | .74 |

| P05 | .70 | .22 | .54 | .57 |

| P07 | .66 | .18 | .53 | .70 |

| S01 | .62 | .14 | .46 | .57 |

| S03 | .71 | .13. | 55. | .64 |

| S09 | .71 | .13 | .56 | .73 |

| S12 | .72 | .12 | .61 | .74 |

| Dimension eingeschränkte Kontrolle (9 Items) | ||||

| K01 | .63 | .43 | .56 | .71 |

| K03 | .65 | .35 | .54 | .57 |

| K04 | .61 | .21 | .55 | .57 |

| K05 | .58 | .33 | .44 | .57 |

| K07 | .60 | .28 | .47 | .59 |

| S04 | .62 | .34 | .56 | .44 |

| S05 | .53 | .42 | .39 | .39 |

| S06 | .65 | .20 | .30 | .49 |

| S07 | .62 | .30 | .49 | .52 |

Anmerkungen. Itemformulierungen siehe unter „Items“; rit = Trennschärfe, pi = Itemschwierigkeit, h2 = Kommunalitäten , λ = Faktorladungen.

Durchführung

Testformen

Der Test kann als Einzel- oder Gruppentest (Selbstauskunft) durchgeführt werden. Aufgrund der Themenstellung empfiehlt sich die Durchführung als Einzeltest. Die SESsAv kann sowohl als onlinebasierte Fragebogenstudie als auch als Paper-Pencil-Test angeboten werden. Parallelformen oder Übersetzungen bestehen zurzeit nicht (Stand: August 2025).

Altersbereiche

Die SESsAv wurde in der Pilotstudie an erwachsenen Personen getestet; explizite Altersempfehlungen bestehen nicht.

Durchführungszeit

Die Beantwortung der Skala nimmt ca. 5-7 Minuten in Anspruch.

Material

Neben der Verfahrensdokumentation als Manual enthält das Testpaket den Fragebogen mit den 35 Items. Die computergestützte Durchführung des Tests kann über jedes webbasierte Umfragetool erstellt werden. Zur Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät erforderlich. Für die Durchführung als Paper-Pencil-Test werden der ausgedruckte Fragebogen und ein Schreibgerät benötigt.

Instruktion

Die Instruktion der Testperson erfolgt zu Beginn des Testbogens mittels folgenden Textes:

„Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, die sich auf Ihr arbeitsbezogenes Verhalten der letzten 12 Monate beziehen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Sollten Sie einmal unsicher bei der Wahl der Antwortoption sein, wählen Sie bitte die Antwortoption, die am ehesten auf Sie zutrifft. Die Aussagen dienen zur Erfassung Ihrer persönlichen Arbeitseinstellungen und Ihres Arbeitsverhaltens, unabhängig von betrieblichen oder finanziellen Motiven oder Erwartungen.“

Durchführungsvoraussetzungen

Da es sich um einen standardisierten Test handelt, sind für die Durchführung keine speziellen Voraussetzungen durch die Testleitung zu erfüllen. Die Itemreihenfolge sollte bei Computerdurchführung konstant gehalten werden. Die Testpersonen sollten ein ausreichendes deutschsprachiges Niveau aufweisen mit einer Mindeststundenanzahl von 10 Arbeitsstunden pro Woche. Die Interpretation der Testergebnisse sollte von psychologischen Fachkräften oder Personen mit vergleichbarer Qualifikation erfolgen.

Testkonstruktion

Die SESsAv basiert auf der klassischen Testtheorie (KTT) und ist in mehreren Stufen entwickelt worden. Zur Itemformulierung und -auswahl wurde eine Arbeitsdefinition zum suchthaften Arbeitsverhalten festgelegt, die sich eng an den Kriterien für Verhaltenssüchte (ICD-11) orientiert und dazu die Facette Liking mit aufnimmt. Zu den einzelnen Kriterien (Facetten) wurden vorab Items formuliert und mithilfe von zwei Expert:innen aus dem Bereich der Linguistik und der klinischen Psychologie für Suchterkrankungen kognitive Experten-Pretests durchgeführt. Anschließend wurden die Items einem Standard-Pretests (N = 6) mit Fachpersonen aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Arbeitspsychologie und des Business-Coachings unterzogen und in iterativen Schleifen auf Inhalt, Plausibilität und Verständlichkeit überprüft.

Die vorläufige Skala (N = 56 Items) wurde im Rahmen einer Fragebogenstudie im Onlineformat an einer Stichprobe von 627 Versuchspersonen (Erwerbstätige mit einer Mindestarbeitszeit von 10 Stunden/Woche) untersucht. Die Erhebung lief vom 01.12.2024 – 23.12.2024; die Rekrutierung erfolgte sowohl über einen Aufruf zur Teilnahme im Onlinemagazin Psychologie heute als auch über diverse Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Xing und Instagram und berufliche Netzwerke. Als Anreiz zur Teilnahme wurde ein Gutschein im Wert von 35.00 EUR unter den Teilnehmenden verlost.

Im Rahmen der Itemselektion wurden Item- und Reliabilitätsanalysen an den 56 Items auf Gesamtskalen und Facettenebene durchgeführt. Anschließend konnten mithilfe der explorativen Faktorenanalyse (Hauptachsenanalyse, oblimin direkt, Delta -.05) drei Dimensionen (1. Faktor Work-Life-Dysbalance, 2. Faktor enthusiastischer Arbeitsantrieb, 3. Faktor eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen) herausgearbeitet werden, die mit 35 Items inhaltskonform und statistisch plausibel das Konstrukt des suchthaften Arbeitsverhaltens angemessen abbilden. Tabelle 3 fasst die Dateneignung und die Fit-Indizes des 3-Faktoren-Modells zusammen.

Tabelle 3

Fit-Indizes des 3-Faktoren-Modells (Klatte, 2025)

| Indizes | Wertebereich |

|---|---|

| KMO Kriterium | .96 |

| Bartlett-Test | Sign. (p < .001) |

| Kommunalitäten nach Extraktion | .30-.67 |

| Gesamtvarianz | 54.55 % |

| Mittlere Itemkomplexität | 1.3 |

| Zielfunktion | < Nullmodell |

| SRMR | .04 |

| Fit-off Werte | .99 |

| Korrelation Faktor- & Summenwerte | F1 = .97, F2 = .94, F3 = .95 |

| reproduced correlations | 15 % (90 Residuen > .05) |

Anmerkungen. N = 627, 35 Items, Hauptachsenanalyse, oblimin direkt, delta -.05, KMO = Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium, SRMR = Standardized Root Mean Square Residual.

Die nachfolgende Tabelle 4 gibt die deskriptiven Statistiken pro Subskala und auf Gesamtskalenebene wieder.

Tabelle 4

Deskriptive Statistiken der Subskalen und Gesamtskala (Klatte, 2025)

| Skala | MIN | MAX | M | SD |

|---|---|---|---|---|

| 1 SESsAv | 1 | 5 | 2.31 | 0.61 |

| 2 Antrieb | 1 | 5 | 3.00 | 0.78 |

| 3 Kontrolle | 1 | 5 | 2.27 | 0.82 |

| 4 Work-Life | 1 | 5 | 1.65 | 0.66 |

Anmerkungen. N = 627, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung.

Gütekriterien

Objektivität

Die Testpersonen erhalten vor Testbeginn eine einheitliche schriftliche Instruktion und die Itemreihenfolge ist vorgegeben, so dass die Durchführungsobjektivität als gewährleistet angesehen werden kann. Die standardisierten Auswertungsvorgaben sichern die Auswertungsobjektivität. Es liegen zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt lediglich Hinweise zur Interpretation niedriger und hoher Testergebnisse vor. Zudem kann keine Normstichprobe zum Vergleich herangezogen werden, so dass die Interpretationsobjektivität eingeschränkt ist. Eine klinische Interpretation der Testdaten ist somit nicht indiziert.

Reliabilität

Die internen Konsistenzen der einzelnen Subskalen sowie der Gesamtskala sind in der nachfolgenden Tabelle 5 vermerkt.

Tabelle 5

Interne Konsistenzen (Klatte, 2025)

| Skala | Cronbachs Alpha |

|---|---|

| SESsAv | .94 |

| Antrieb | .88 |

| Work-Life | .94 |

| Kontrolle | .87 |

Validität

Inhaltsvalidität:

Die SESsAv wurde stringent anhand der Kriterien für Verhaltenssüchte nach ICD-11 und DSM-5 sowie anhand des I-PACE-Modells für Verhaltenssüchte (Brand et al., 2019) konstruiert. Aufgrund der testtheoretischen Konstruktion kann eine angemessene Inhaltsvalidität unterstellt werden. Die Vorgehensweise zur Testkonstruktion berücksichtigte theoretische Überlegungen (z. B. zugrunde gelegtes psychologisches Modell (I-PACE Modell nach Brand, Wegmann et al., 2019; Brand, Müller et al., 2025) und Kriterien der Verhaltenssüchte nach ICD-11 und DSM-5) und empirische Befunde (z. B. Kriterien zur Itemselektion, Analyse der Ladungsmuster, Hinweise auf konvergente und divergente Evidenz).

Konstruktvalidität

Die faktorielle Validität wurde mithilfe von explorativen Faktorenanalysen (Hauptachsenanalyse, oblimin direkt, delta -.05) durchgeführt. Das auf diese Weise gewonnene 3-Faktoren-Modell erklärt insgesamt 54.55 % der Varianz und entspricht inhaltlich den Dimensionsbereichen einer Sucht. Die Stichprobe (Convenience Sample) setzte sich aus 627 volljährigen Erwerbstätigen aus dem deutschsprachigen Raum zusammen (Alter M = 45.33, SD = 13.54, 63 % weibliche, 36 % männliche und 1 % diverse Testpersonen). Die Mehrzahl der Befragten befand sich in einem Angestelltenverhältnis (N = 538), weitere 17 Personen waren freiberuflich tätig, 34 selbstständig und 31 verbeamtet. Die Branchenzugehörigkeit wurde nicht erhoben. Unterschiede im sAv nach Beschäftigungsform wurden mithilfe von einfaktoriellen Varianzanalysen pro Dimension untersucht. Hierbei zeigte sich in der POST-Hoc Analyse lediglich bei der Dimension eingeschränkte Kontrolle ein signifikanter, wenn auch praktisch nicht bedeutsamer Unterschied zwischen der Gruppe der freiberuflich tätigen und verbeamteten Personen (F(3,616)= 4.75, pBH = .024, η2 =.02). Erwartungsgemäß konnten in den Gruppen Geschlechtszugehörigkeit und Alter keine signifikanten Unterschiede im suchthaften Arbeitsverhalten gefunden werden. Die konvergente und divergente Validität wurde mithilfe von Korrelationsanalysen (Pearsons r) überprüft. Hierzu wurden ausgewählte Konstrukte aus dem nomologischen Netzwerk (siehe theoretischer Hintergrund) sowie eine bestehende Skala zur Messung von exzessivem und zwanghaftem Arbeiten, die Dutch Workaholism Scale (DUWAS; Schaufeli et al., 2009) zur Überprüfung herangezogen. Zur Berücksichtigung des Alphafehler-Kumulierungs-Effektes wurde auf die Bonferroni-Holm Methode (pBH) zurückgegriffen (Holm, 1979). Die Analysen zeigten einen hohen Korrelationseffekt zwischen der SESsAv und der DUWAS (r = .67, pBH < .001, N = 620), der als Hinweis auf eine konvergente Validität gewertet werden kann. Des Weiteren zeigte sich eine entsprechend niedrige Korrelationsstärke zwischen dem Arbeitsengagement (Utrecht Work Engagement Scale [UWES-9] nach Schaufeli & Bakker, 2004) und der SESsAv (r = .19, pBH < .001, N = 404), die als Hinweis auf eine divergente Validität angesehen werden kann. Die Korrelationstärke zwischen der Subskala Termin- & Zeitdruck (ISTA 6.0; Semmer et al., 1998) und der Gesamtskala der SESsAv fiel wider Erwarten hoch aus (r = .53 (pBH < .001), so dass sich hieraus keine divergente Validität ableiten ließ. Weitere Korrelationsanalysen auf Subskalenebene zeigten, dass der Termin- & Zeitdruck insbesondere mit den Dimensionen eingeschränkte Kontrolle (r = .72, pBH < .001) und Work-Life Dysbalance (r = .45, pBH < .001) hoch korrelierten, wohingegen der Zusammenhang mit der Subskala Antrieb (r = .15, pBH < .001) gering ausfiel.

Normierung

Normwerte liegen bislang nicht vor (Stand: August 2025).

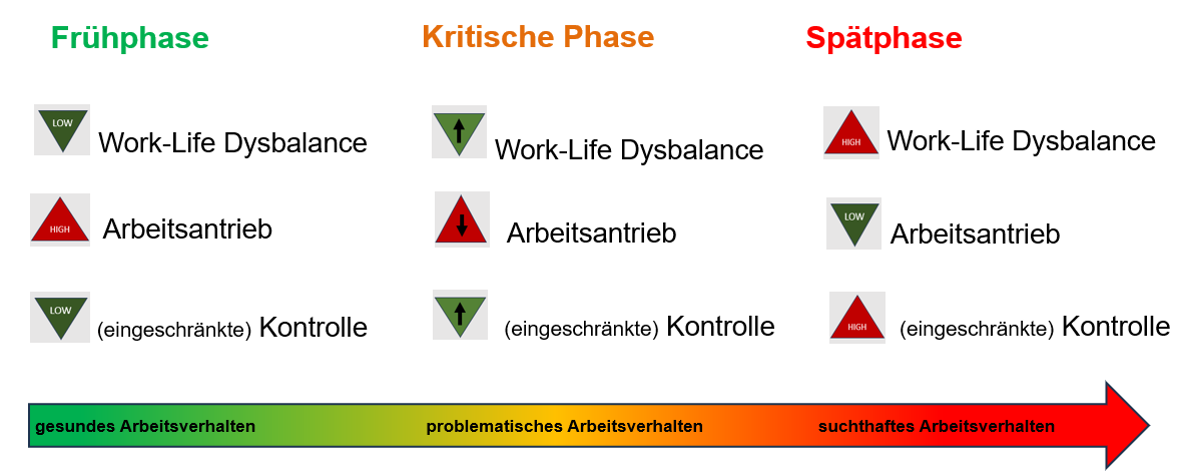

Anwendungsmöglichkeiten

Die SESsAv ist ein dimensionales Verfahren, das eine erste Einschätzung zum suchthaften Arbeitsverhalten ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen psychometrischen Tests zur Erfassung des suchthaften Arbeitsverhaltens, bildet die Skala nicht nur die relevanten Merkmale einer Verhaltenssucht über die drei Subskalen enthusiastischer Arbeitsantrieb, Work-Life Dysbalance und eingeschränkte Kontrolle & Gesundheitsstörungen adäquat ab, sondern erlaubt über die Konstellation der Subskalen zueinander auch eine bessere Einschätzung der jeweiligen Suchtphase (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3

Das suchthafte Arbeitsverhalten als Phasenmodell (Klatte, 2025)

Anmerkungen. Grünes Dreieck „Low“ = geringe Ausprägung, rotes Dreieck „High“ = hohe Ausprägung, grünes Dreieck mit Pfeil nach oben = Ausprägung steigt, rotes Dreieck-Pfeil nach unten = Ausprägung sinkt. Im späteren Verlauf der Sucht entspricht der Antrieb möglicherweise nur noch der Facette Liking.

Anmerkungen. Grünes Dreieck „Low“ = geringe Ausprägung, rotes Dreieck „High“ = hohe Ausprägung, grünes Dreieck mit Pfeil nach oben = Ausprägung steigt, rotes Dreieck-Pfeil nach unten = Ausprägung sinkt. Im späteren Verlauf der Sucht entspricht der Antrieb möglicherweise nur noch der Facette Liking.

Der Einsatz der Skala ist zukünftig gleichermaßen für den klinischen, arbeitspsychologischen und forschungsbezogenen Kontext angedacht. Zur Interpretation der Testergebnisse bedarf es zunächst noch Normierungs- und Validierungsstudien; insbesondere die kriteriumsorientierte Ermittlung von kritischen Cut-off-Werten steht noch aus (Stand: August 2025).

Bewertung

Mit der SESsAv liegt ein neuartiges, theoretisch fundiertes Instrument zur Erfassung des suchthaften Arbeitsverhaltens im deutschsprachigen Raum vor. Die Skala zeichnet sich durch ihre enge Anlehnung an die ICD-11-Kriterien für Verhaltenssüchte aus und erfasst neben den zentralen Suchtmerkmalen wie Craving, Kontrollverlust und psychosoziale Folgen erstmals auch die Facette Liking. Das ermittelte 3-Faktoren-Modell mit den Dimensionen (1) enthusiastischer Arbeitsantrieb, (2) Work-Life-Dysbalance und (3) eingeschränkte Kontrolle und Gesundheitsstörungen entsprach empirisch der theoretischen Herleitung zum Konstrukt und wies im Rahmen der explorativen Faktorenanalyse gute Fitindizes aus. Die zugrunde gelegten neurobiologischen Prozesse des I-PACE Modells (Brand et al., 2019; Brand et al., 2025 ) sind theoretisch mit den Mechanismen des suchthaften Arbeitsverhaltens vereinbar, dennoch steht eine empirische Überprüfung der acht Facetten für diese Verhaltenssucht noch aus. Weiterführende Studien sollten die vorliegende Faktorenstruktur zudem mithilfe konfirmatorischer Faktorenanalysen überprüfen. Ein Vorteil gegenüber bestehenden Messinstrumenten stellt eine Einschätzung der Suchtphase über die Ausprägung der Subskalen zueinander dar. Das Liking fungiert dabei als wichtiger Indikator des Phasenverlaufs. Allerdings spricht eine hohe Ausprägung des Antriebs (insbesondere der Facette Liking) noch nicht für ein suchthaftes oder riskantes Arbeitsverhalten. Erst in Kombination mit steigender Work-Life-Dysbalance und einer eingeschränkten Kontrolle über das Arbeitsverhalten kann eine klinische Relevanz vermutet werden. Perspektivisch könnten die drei Subskalen genutzt werden, um unterschiedliche Phasen des suchthaften Arbeitsverhaltens abzubilden. Hierzu sollten entsprechende Längsschnittstudien nachgeholt werden, die Veränderungen im Zeitverlauf empirisch nachvollziehbar erfassen. Zur Interpretation der Testergebnisse fehlen noch Studien mit klinischen Vergleichsgruppen, um valide Cut-off-Werte auf Subskalenebene zu bestimmen und zwischen den Abstufungen von gesundem zu suchthaftem Arbeitsverhalten unterscheiden zu können. Zu Bedenken ist außerdem, dass es möglicherweise im späteren Stadium der Sucht zur Trennung der Facetten Liking und Craving auf dem Faktor Antrieb kommt. Die faktorenanalytische Überprüfung der Subskalen ist daher indiziert. Möglicherweise kommt es aber auch zu einer hohen Korrelation zwischen den beiden Facetten, die zu einer Bestätigung des Faktorenmodells führt. Dies könnte zu Fehlinterpretationen beim Gesamtwert der SESsAv führen, der mit einer Invertierung der Liking-Items begegnet werden kann. Derartige Veränderungen sind beim Phasenmodell (Konstellation der Subskalen zueinander) zu berücksichtigen. Wenngleich die Interpretationsobjektivität damit eingeschränkt ist, kann das Verfahren durch die standardisierte Durchführung und Auswertung prinzipiell als objektiv beurteilt werden. Die durchweg sehr guten bis exzellenten Werte für Cronbachs Alpha sprechen für ein reliables Testverfahren. Für die Itemtrennschärfen, -schwierigkeiten und -varianzen liegen ebenfalls akzeptable Werte vor (Klatte, 2025). Entsprechend hohe Faktorladungen und ein theoriekonformes Ladungsmuster deuten zusammen mit ersten Hinweisen auf eine konvergente und divergente Evidenz auf die Konstruktvalidität der SESsAv hin. Gütenebenkriterien wie Testfairness und Testökonomie wurden bei der Skalenkonstruktion beachtet und können aufgrund der Art der Itemformulierungen und der kurzen Durchführungs- und Auswertungsdauer bestätigt werden. Der forschungsbezogene Einsatz der SESsAv als dimensionales Verfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt möglich, ein aussagekräftiger Einsatz in der klinischen Praxis setzt allerdings Normwerte der einzelnen Subskalen zwingend voraus.

Erstmals publiziert in:

Klatte, S. J. (2025). Neukonstruktion und Validierung einer Skala zur Erfassung von Störungen durch suchthaftes Arbeitsverhalten (SESsAv) [Unveröffentlichte Masterarbeit]. SRH Fernhochschule.

Literatur

Andreassen, C. S. (2014). Workaholism: An overview and current status of the research. Journal of behavioral addictions, 3(1), 1-11. https://doi.org/10.1556/jba.2.2013.017

Bechara, A. (2005). Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive perspective. Nature neuroscience, 8(11), 1458–1463. https://doi.org/10.1038/nn1584

Berridge, K. C. & Robinson, T. E. (2016). Liking, wanting, and the incentive-sensitization theory of addiction. The American psychologist, 71(8), 670–679. https://doi.org/10.1037/amp0000059

Brand, M. (2022). Can internet use become addictive? Problematic internet use parallels drug addiction, but the mechanisms are not yet clear. Science (New York, N.Y.), 376(6595), 798–799. https://doi.org/10.1126/science.abn4189

Brand, M., Müller, A., Wegmann, E., Antons, S., Brandtner, A., Müller, S. M., Stark, R., Steins-Loeber, S. & Potenza, M. N. (2025). Current interpretations of the I-PACE model of behavioral addictions. Journal of behavioral addictions, 14(1), 1–17. https://doi.org/10.1556/2006.2025.00020 PSYNDEX Dok.-Nr. 0433280

Brand, M., Rumpf, H.-J., Demetrovics, Z., Müller, A., Stark, R., King, D. L., Goudriaan, A. E., Mann, K., Trotzke, P., Fineberg, N. A., Chamberlain, S. R., Kraus, S. W., Wegmann, E., Billieux, J. & Potenza, M. N. (2020). Which conditions should be considered as disorders in the International Classification of Diseases (ICD–11) designation of "other specified disorders due to addictive behaviors"? Journal of behavioral addictions, 11(2), 150–159. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00035 PSYNDEX Dok.-Nr. 0399994

Brand, M., Wegmann, E., Stark, R., Müller, A., Wölfling, K., Robbins, T. W. & Potenza, M. N. (2019). The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 104, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.032 PSYNDEX Dok.-Nr. 0360509

Brandtner, A., Antons, S., Cornil, A. & Brand, M. (2021). Integrating Desire Thinking into the I-PACE Model: a Special Focus on Internet-Use Disorders. Current Addiction Reports, 8(4), 459–468. https://doi.org/10.1007/s40429-021-00400-9 PSYNDEX Dok.-Nr. 0388390

Clark, M. A., Smith, R. W. & Haynes, N. J. (2020). The Multidimensional Workaholism Scale: Linking the conceptualization and measurement of workaholism. The Journal of applied psychology, 105(11), 1281–1307. https://doi.org/10.1037/apl0000484

Di Stefano, G. & Gaudiino, M. (2019). Workaholism and work engagement: how are they similar? How are they different? A systematic review and meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(3), 329–347. https://doi.org/10.1080/1359432X.2019.1590337

Egger, J. (2005). Das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Grundzüge eines wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Verständnisses von Krankheit. Psychol Med, 16, 3–12. PSYNDEX Dok.-Nr. 0180323

Goldstein, R. Z. & Volkow, N. D. (2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. Nature reviews. Neuroscience, 12(11), 652–669. https://doi.org/10.1038/nrn3119

Griffiths, M. D., Demetrovics, Z. & Atroszko, P. A. (2018). Ten myths about work addiction. Journal of behavioral addictions, 7(4), 845–857. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.05

Heide, H. (2009). Ursachen und Konsequenzen von Arbeitssucht. In B. Badura, H. Schröder, J. Klose & K. Macco (Hrsg.), Fehlzeiten-Report: v.2009. Fehlzeiten-Report 2009: Belastungen reduzieren - Wohlbefinden fördern (German Edition) (S. 83–92). Springer.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65–70.

Klatte, S. J. (2025). Neukonstruktion und Validierung einer Skala zur Erfassung von Störungen durch suchthaftes Arbeitsverhalten (SESsAv) [Unveröffentlichte Masterarbeit]. SRH Fernhochschule.

Mentzel, G. (1979). Über die Arbeitssucht. Zeitschrift Für Psychosomatische Medizin Und Psychoanalyse, 25(2), 115–127. http://www.jstor.org/stable/23996226

Oates, W. E. (1968). On being a “Workaholic”: (a serious jest.). Pastoral Psychology, 19(8), 6–20. https://doi.org/10.1007/BF01785472

Oates, W. E. (1971). Confessions of a workaholic. Abingdon Press, Nashville.

Pascoli, V., Hiver, A., van Zessen, R., Loureiro, M., Achargui, R., Harada, M., Flakowski, J. & Lüscher, C. (2018). Stochastic synaptic plasticity underlying compulsion in a model of addiction. Nature, 564(7736), 366–371. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0789-4

Poppelreuter, S. (2007). Arbeitssucht-Erholungsunfähigkeit-Pathologische Anwesenheit. Wissenschaftsmanagement Online, 1–17. Online verfügbar unter https://www.wissenschaftsmanagement-online.de/sites/default/files/migrated_wimoarticle/Arbeitssucht-Erholungsunfhigkeit-PathologischeAnwesenheit_9.pdf (Stand: 19.08.2025)

Rademacher, U. (2017). Arbeitssucht: Workaholismus erkennen und verhindern. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18925-9

Robinson, T. E. & Berridge, K. C. (1993). The neural basis of drug craving: an incentive-sensitization theory of addiction. Brain research. Brain research reviews, 18(3), 247–291. https://doi.org/10.1016/0165-0173(93)90013-p

Robinson, T. E. & Berridge, K. C. (2008). Review. The incentive sensitization theory of addiction: some current issues. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 363(1507), 3137–3146. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0093

Robinson, T. E. & Berridge, K. C. (2025). The Incentive-Sensitization Theory of Addiction 30 Years On. Annual review of psychology, 76(1), 29–58. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-011624-024031

Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). UWES UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE: Manual. https://www.wilmarschaufeli.nl/tests/#engagement

Schaufeli, W. B., Shimazu, A. & Taris, T. W. (2009). Being Driven to Work Excessively Hard: The Evaluation of a Two-Factor Measure of Workaholism in The Netherlands and Japan. Cross-Cultural Research, 43(4), 320–348. https://doi.org/10.1177/1069397109337239

Semmer, N., Zapf, D. & Dunckel, H. (1998). Instrument zur Stressbezogenen Tätigkeitsanalyse (ISTA). In J.P. Irmer, M. Kern, K. Schermelleh-Engel, N. K. Semmer & D. Zapf (2019). The Instrument for Stress-Oriented Task Analysis (ISTA). Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O, 63(4), 217–237.[Appendix] https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000312

Siegrist, J. & Wahrendorf, M. (2016). Work Stress and Health in a Globalized Economy. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32937-6

World Health Organisation. [WHO]. (2024). Disorders due to addictive behavious. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Version 2024-01. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#499894965

Rückmeldeformular

Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem Testarchiv des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID) an die Testautoren/-innen

Kontaktdaten

Sina J. Klatte, Psychologin (M.Sc.), D-28357 Bremen

Erfahren Sie mehr über uns!

Erfahren Sie mehr über uns!